ASD:Agile Software Development——敏捷軟件開發

1�、什么是敏捷軟件開發����?

敏捷軟件開發是一個概念意義上的框架,用來取代軟件工程項目的概念;它強調在項目的整個生命周期中�,擁抱并促進由于軟件進化式的發展所帶來的變化�。

請注意其中的三個關鍵詞:

在項目的整個生命周期中:這就涉及到了【敏捷項目管理】��、【敏捷需求獲取】��、狹義的【敏捷軟件開發】三個主要的領域和過程。要注意的是,上述三個過程并不是互相分開的��,而是你中有我�,我中有你。

擁抱并促進變化:世界上唯一不變的是變化。不論在任何領域,漠視�、甚至否認����、抗拒變化,都不是一個理性,嚴肅的人所應有的態度�。學會如何識別變化的大勢�,并在可能的時候����,促使變化向好的方向發展����。這才是面對變化的正確應對之法。

軟件進化式的發展:雖然上面提到促進變化的發展��,但是軟件的演化過程�,我相信是有其自身內在邏輯的,存在一些根本規律和指導方針����;并不是完全以人的主觀意識為主導��。

了解了這三個方面,下面就要引入敏捷宣言(Manifesto for Agile Software Development)了,2001年提出的第一版的敏捷軟件開發宣言:

我們正在通過實踐和幫助其他人實踐�,揭示更好的開發軟件的方法��。我們從實踐中得出的價值觀是:

☆ 人和交互重于過程和工具。

☆ 可以工作的軟件重于求全責備的文檔。

☆ 客戶合作重于合同談判。

☆ 隨時應對變化重于循規蹈矩。

在敏捷宣言的背后�,有其遵循的12條原則:

★ 我們最優先要做的是通過盡早的����、持續的交付有價值的軟件來使客戶滿意��。

★ 即使到了開發的后期�,也歡迎改變需求��,敏捷過程利用變化來為客戶創造競爭優勢��。

★ 經常性地交付可以工作的軟件,交付的間隔可以從幾個星期到幾個月����,交付的時間間隔越短越好�。

★ 在整個項目開發期間��,業務人員和開發人員必須天天都在一起工作����。

★ 圍繞被激勵起來的個體來構建項目�。給他們提供所需的環境和支持��,并且信任他們能夠完成工作����。

★ 在團隊內部����,最具有效果并且富有效率的傳遞信息的方法,就是面對面的交流��。

★ 工作的軟件是首要的進度度量標準��。

★ 敏捷過程提倡可持續的開發速度�。責任人����、開發者和用戶應該能夠保持一個長期的、恒定的開發速度�。

★ 不斷地關注優秀的技能和好的設計會增強敏捷能力����。

★ 簡單——使未完成的工作最大化的藝術——是根本的��。

★ 最好的構架��、需求和設計出自于自組織的團隊。

★ 每隔一定時間��,團隊會在如何才能更有效地工作方面進行反省����,然后相應地對自己的行為進行調整。

2��、一種深入解釋:

轉載地址:http://www.cnblogs.com/blusehuang/archive/2007/10/17/926802.html

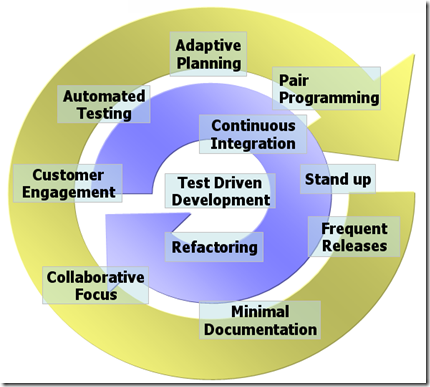

這兩個圓圈表示不同的視角上的敏捷實踐�,包括開發者視角和項目管理的視角。接下來從里向外進行介紹。

Test-Driven Development����,測試驅動開發��。

它是敏捷開發的最重要的部分。在ThoughtWorks��,我們實現任何一個功能都是從測試開始�,首先對業務需求進行分析,分解為一個一個的Story����,記錄在Story Card上�。然后兩個人同時坐在電腦前面�,一個人依照Story,從業務需求的角度來編寫測試代碼�,另一個人看著他并且進行思考�,如果有不同的意見就會提出來進行討論�,直到達成共識,這樣寫出來的測試代碼就真實反映了業務功能需求��。接著由另一個人控制鍵盤��,編寫該測試代碼的實現�。如果沒有測試代碼�,就不能編寫功能的實現代碼。先寫測試代碼��,能夠讓開發人員明確目標����,就是讓測試通過。

Continuous Integration,持續集成�。

在以往的軟件開發過程中�,集成是一件很痛苦的事情�,通常很長時間才會做一次集成,這樣的話,會引發很多問題,比如build未通過或者單元測試失敗。敏捷開發中提倡持續集成�,一天之內集成十幾次甚至幾十次��,如此頻繁的集成能盡量減少沖突,由于集成很頻繁,每一次集成的改變也很少�,即使集成失敗也容易定位錯誤�。一次集成要做哪些事情呢�?它至少包括:獲得所有源代碼;編譯源代碼;運行所有測試���,包括單元測試�����、功能測試等�����;確認編譯和測試是否通過,最后發送報告。當然也會做一些其它的任務�,比如說代碼分析�����、測試覆蓋率分析等等。 在我們公司里�����,開發人員的桌上有一個火山燈用來標志集成的狀態�����,如果是黃燈�,表示正在集成�;如果是綠燈,表示上一次集成通過�����,開發人員在這時候獲得的代碼是可用而可靠的���;如果顯示為紅燈�����,就要小心了,上一次集成未通過�,需要盡快定位失敗原因從而讓燈變綠���。在持續集成上�����,我們公司使用的是自己開發的產品�。

Refactoring�����,重構�。

相信大家對它都很熟悉了���,有很多很多的書用來介紹重構�����,最著名的是Martin的《重構》�,Joshua的《從重構到模式》等�。重構是在不改變系統外部行為下,對內部結構進行整理優化�,使得代碼盡量簡單�����、優美、可擴展���。在以往開發中,通常是在有需求過來�����,現在的系統架構不容易實現�����,從而對原有系統進行重構;或者在開發過程中有剩余時間了�,對現在代碼進行重構整理�。但是在敏捷開發中�����,重構貫穿于整個開發流程���,每一次開發者check in代碼之前�,都要對所寫代碼進行重構���,讓代碼達到clean code that works�。值得注意的是,在重構時,每一次改變要盡可能小,用單元測試來保證重構是否引起沖突���,并且不只是對實現代碼進行重構,如果測試代碼中有重復,也要對它進行重構���。

Pair-Programming,結對編程���。

在敏捷開發中,做任何事情都是Pair的�����,包括分析�、寫測試、寫實現代碼或者重構�。Pair做事有很多好處,兩個人在一起探討很容易產生思想的火花,也不容易走上偏路���。在我們公司,還有很多事都是Pair來做,比如Pair學習���,Pair翻譯,Pair做PPT。

Stand up,站立會議。

每天早上�����,項目組的所有成員都會站立進行一次會議�����,由于是站立的�����,所以時間不會很長�����,一般來說是15-20分鐘。會議的內容并不是需求分析�����、任務分配等�����,而是每個人都回答三個問題:1. 你昨天做了什么���?2. 你今天要做什么? 3. 你遇到了哪些困難�����?站立會議讓團隊進行交流�����,彼此相互熟悉工作內容�,如果有人曾經遇到過和你類似的問題�����,那么在站立會議后�,他就會和你進行討論�����。

Frequent Releases�,小版本發布�����。

在敏捷開發中���,不會出現這種情況���,拿到需求以后就閉門造車�����,直到最后才將產品交付給客戶���,而是盡量多的產品發布�,一般以周、月為單位���。這樣,客戶每隔一段時間就會拿到發布的產品進行試用���,而我們可以從客戶那得到更多的反饋來改進產品。正因為發布頻繁�����,每一個版本新增的功能簡單���,不需要復雜的設計�,這樣文檔和設計就在很大程度上簡化了。又因為簡單設計�,沒有復雜的架構�,所以客戶有新的需求或者需求進行變動,也能很快的適應���。

Minimal Documentation,較少的文檔�����。

其實敏捷開發中并不是沒有文檔�����,而是有大量的文檔�,即測試�。這些測試代碼真實的反應了客戶的需求以及系統API的用法,如果有新人加入團隊�,最快的熟悉項目的方法就是給他看測試代碼�����,而比一邊看著文檔一邊進行debug要高效���。如果用書面文檔或者注釋�,某天代碼變化了,需要對這些文檔進行更新。一旦忘記更新文檔���,就會出現代碼和文檔不匹配的情況,這更加會讓人迷惑。而在敏捷中并不會出現���,因為只有測試變化了,代碼才會變化�,測試是真實反應代碼的�����。這時有人會問:代碼不寫注釋行嗎?一般來說好的代碼不是需要大量的注釋嗎���?其實簡單可讀的代碼才是好的代碼,既然簡單可讀了�����,別人一看就能夠看懂�,這時候根本不需要對代碼進行任何注釋。若你覺得這段代碼不加注釋的話別人可能看不懂�,就表示設計還不夠簡單�����,需要對它進行重構。

Collaborative Focus�����,以合作為中心���,表現為代碼共享�。

在敏捷開發中���,代碼是歸團隊所有而不是哪些模塊的代碼屬于哪些人���,每個人都有權利獲得系統任何一部分的代碼然后修改它�,如果有人看到某些代碼不爽的話,那他能夠對這部分代碼重構而不需要征求代碼作者的同意,很可能也不知道是誰寫的這部分代碼。這樣每個人都能熟悉系統的代碼�����,即使團隊的人員變動�����,也沒有風險�。

Customer Engagement ���,現場客戶���。

敏捷開發中,客戶是與開發團隊一起工作的,團隊到客戶現場進行開發或者邀請客戶到團隊公司里來開發。如果開發過程中有什么問題或者產品經過一個迭代后�����,能夠以最快速度得到客戶的反饋�����。

Automated Testing �,自動化測試���。

為了減小人力或者重復勞動�����,所有的測試包括單元測試、功能測試或集成測試等都是自動化的,這對QA人員提出了更高的要求�。他們要熟悉開發語言���、自動化測試工具�����,能夠編寫自動化測試腳本或者用工具錄制。

Adaptive Planning���,可調整計劃。

敏捷開發中計劃是可調整的���,并不是像以往的開發過程中,需求分析->概要設計->詳細設計->開發->測試->交付�����,每一個階段都是有計劃的進行�,一個階段結束便開始下一個階段。而敏捷開發中只有一次一次的迭代�,小版本的發布�����,根據客戶反饋隨時作出相應的調整和變化。 PS:

敏捷開發方法通常應用時間定量的迭代和進化式開發���、使用自適應計劃、提倡增量交付并包含其它提倡敏捷性(快速和靈活的相應變更)的價值和實踐���。具備進化式精化的計劃�����、需求和設計的短時間定量迭代是敏捷方法所共有的基本實踐���。他們還提倡反映簡易�����、輕量、溝通���、自組織團隊等更多敏捷性的實踐和原則。