BACH樂旨

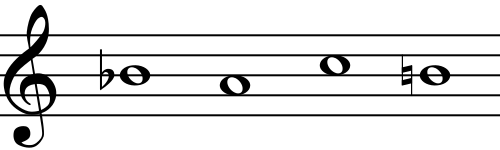

在音樂中,BACH樂旨指的是由 四個音符組成的序列。由于在德語中

四個音符組成的序列。由于在德語中 指的是英語中的

指的是英語中的 ,而

,而 指的是英語中的

指的是英語中的 ,所以這四個音符正好串成"巴赫"的名字BACH。所以這個音階也稱為BACH音階。

,所以這四個音符正好串成"巴赫"的名字BACH。所以這個音階也稱為BACH音階。

在古代德國音樂符號中,  代表

代表 ,

,  代表

代表 , 因此巴赫的名字用音樂符號寫出來就是:

, 因此巴赫的名字用音樂符號寫出來就是:

巴赫使用一種以數(shù)字密碼為基礎(chǔ)的密碼. 這種密碼的規(guī)則是A=1, B=2, C=3等等, 因此B-A-C-H的和等于41(巴赫時(shí)代的德語字母I 與J相同). 在幾乎每個巴赫的作品中都出現(xiàn)過14和41(即相當(dāng)與BACH和JSBACH). 例如, 在第一首賦格曲, C大調(diào)賦格曲, 巴赫的"平均律鋼琴曲集體"第一篇章中, 主旋律有14節(jié) (另: 整個24篇內(nèi), 有22篇是完整的, 第23篇是幾乎完整的, 第14篇沒有完成), 一般認(rèn)為這些密碼是巴赫故意放進(jìn)去的.

很多作曲家都使用過這四音音階,以表示對約翰·塞巴斯蒂安·巴赫(Johann Sebastian Bach (1685-1750))的尊敬。但第一個已知的例子卻是 揚(yáng)·皮特森·施威林克(Jan Pieterszoon Sweelinck)的一部作品。他創(chuàng)作該作品有可能是為了向約翰·塞巴斯蒂安·巴赫的某位祖先表達(dá)敬意。巴赫的祖先很多都是音樂家。

揚(yáng)·皮特森·施威林克(Jan Pieterszoon Sweelinck)的一部作品。他創(chuàng)作該作品有可能是為了向約翰·塞巴斯蒂安·巴赫的某位祖先表達(dá)敬意。巴赫的祖先很多都是音樂家。

約翰·塞巴斯蒂安·巴赫在他的作品《 賦格的藝術(shù)》(Die Kunst der Fuge,

賦格的藝術(shù)》(Die Kunst der Fuge,  BWV 1080)的最后部分就是用了巴赫音階,這部作品在巴赫1750年去世前都不曾完成。它也出現(xiàn)在巴赫其他作品的段落中,比如在卡農(nóng)變奏曲《從至高天我今降臨》(Canonic Variations on the Christmas Hymn 'Vom Himmel hoch,da komm ich her', BWV 769)第四次變奏的末段。普遍認(rèn)為在作品《和諧小迷宮》(Kleines harmonisches Labyrinth, BWV 591)中,倒數(shù)第二小節(jié)的巴赫音階算不上地道,而且這部作品還被認(rèn)為是偽造的。(推測指

BWV 1080)的最后部分就是用了巴赫音階,這部作品在巴赫1750年去世前都不曾完成。它也出現(xiàn)在巴赫其他作品的段落中,比如在卡農(nóng)變奏曲《從至高天我今降臨》(Canonic Variations on the Christmas Hymn 'Vom Himmel hoch,da komm ich her', BWV 769)第四次變奏的末段。普遍認(rèn)為在作品《和諧小迷宮》(Kleines harmonisches Labyrinth, BWV 591)中,倒數(shù)第二小節(jié)的巴赫音階算不上地道,而且這部作品還被認(rèn)為是偽造的。(推測指 約翰·大衛(wèi)·海尼森才是其作者)。這出現(xiàn)在他作品“聖馬竇篇耶穌受難”中合音唱出“這人真的是天主子”這句裡。在很多作品中,雖然不是剛好用B-A-C-H,但還是可以找到根據(jù)這形式移調(diào)的音階(同一音長的音,中間停頓時(shí)間一樣:第二個音降半音,然後上小三度,再降半音)。

約翰·大衛(wèi)·海尼森才是其作者)。這出現(xiàn)在他作品“聖馬竇篇耶穌受難”中合音唱出“這人真的是天主子”這句裡。在很多作品中,雖然不是剛好用B-A-C-H,但還是可以找到根據(jù)這形式移調(diào)的音階(同一音長的音,中間停頓時(shí)間一樣:第二個音降半音,然後上小三度,再降半音)。

為鍵盤樂器而寫的F大調(diào)賦格,就用上了這種音階。這部作品是巴赫的一個兒子:約翰·克里斯蒂安·巴赫(Johann Christian Bach)或 卡爾·菲利普·埃曼奴·巴赫(Carl Philipp Emanuel Bach)創(chuàng)作的。但一直到19世紀(jì),公眾再次燃起對巴赫的興趣時(shí),這音階才被經(jīng)常使用。

卡爾·菲利普·埃曼奴·巴赫(Carl Philipp Emanuel Bach)創(chuàng)作的。但一直到19世紀(jì),公眾再次燃起對巴赫的興趣時(shí),這音階才被經(jīng)常使用。

可能由于巴赫自己經(jīng)常用這種音階寫作賦格曲,這種音階就被其他作曲家用于賦格曲,或者其他複合對位法寫作。

以明顯帶有巴赫音階為特色的作品包括,按時(shí)間先后排序:

- 羅伯特·舒曼(Robert Schumann) - 為管風(fēng)琴,踏板鋼琴或腳踏式風(fēng)琴而作的六首賦格,opus 60(1845年)

- 弗朗茲·李斯特(Franz Liszt) - 為管風(fēng)琴而作的《B-A-C-H主題幻想曲與賦格》(1855年時(shí)

改編 成 鋼琴曲)

改編 成 鋼琴曲)  尼柯萊·里姆斯基·柯薩柯夫(Nikolai Rimsky-Korsakov) - 為鋼琴而作的《巴赫變奏曲》(1878年)

尼柯萊·里姆斯基·柯薩柯夫(Nikolai Rimsky-Korsakov) - 為鋼琴而作的《巴赫變奏曲》(1878年) 馬克思·雷格(Max Reger) - 為管風(fēng)琴而作的《幻想與賦格巴赫變奏曲》(1900年)

馬克思·雷格(Max Reger) - 為管風(fēng)琴而作的《幻想與賦格巴赫變奏曲》(1900年) 卡爾·涅爾森(Carl Nielsen) - 《小提琴協(xié)奏曲(Op. 33/FS 61)》(1911年)

卡爾·涅爾森(Carl Nielsen) - 《小提琴協(xié)奏曲(Op. 33/FS 61)》(1911年) 費(fèi)魯喬·布索尼(Ferruccio Busoni) - 為鋼琴而作的《對位幻想曲》(第一版1910年,續(xù)版1912年及1922年)

費(fèi)魯喬·布索尼(Ferruccio Busoni) - 為鋼琴而作的《對位幻想曲》(第一版1910年,續(xù)版1912年及1922年) 阿爾圖·奧涅格(Arthur Honegger) - 為鋼琴而作的《前曲, 詠嘆, 賦格》(1932年,後來為弦樂團(tuán)改編)

阿爾圖·奧涅格(Arthur Honegger) - 為鋼琴而作的《前曲, 詠嘆, 賦格》(1932年,後來為弦樂團(tuán)改編) 弗朗西斯 ·浦朗克(Francis Poulenc) - 為鋼琴而作的《巴赫即興華爾茲》(1932年)

弗朗西斯 ·浦朗克(Francis Poulenc) - 為鋼琴而作的《巴赫即興華爾茲》(1932年)- 安東·馮·韋伯恩(Anton Von Webern) - 《弦樂四重奏》(1937年至1938年) -其

音序是以巴赫音階為基礎(chǔ)的

音序是以巴赫音階為基礎(chǔ)的  珍·寇莎德(Jean Coulthard) - 為鋼琴而作的《巴赫變奏曲》(1952年)

珍·寇莎德(Jean Coulthard) - 為鋼琴而作的《巴赫變奏曲》(1952年) 路奇·達(dá)拉皮科拉(Luigi Dallapiccola) - 《安娜麗倍拉的音樂筆記》 (1952年)

路奇·達(dá)拉皮科拉(Luigi Dallapiccola) - 《安娜麗倍拉的音樂筆記》 (1952年) 阿伏·派特(Arvo Pärt) - 為弦樂器,雙簧管,大鍵琴和鋼琴而作的《B-A-C-H抽象貼拼畫》(1964年)

阿伏·派特(Arvo Pärt) - 為弦樂器,雙簧管,大鍵琴和鋼琴而作的《B-A-C-H抽象貼拼畫》(1964年) 魯?shù)婪?#183;布魯茲(Rudolf Brucci)- 為弦樂器而寫的《B-A-C-H變奏曲》(1974年)

魯?shù)婪?#183;布魯茲(Rudolf Brucci)- 為弦樂器而寫的《B-A-C-H變奏曲》(1974年) 米羅斯·索克拉(Milos Sokola) - 為管風(fēng)琴而寫的《擬托卡塔的B-A-C-H帕薩卡里亞舞》(1976年)

米羅斯·索克拉(Milos Sokola) - 為管風(fēng)琴而寫的《擬托卡塔的B-A-C-H帕薩卡里亞舞》(1976年) 阿爾弗雷德·史尼克(Alfred Schnittke) - 《第三號大協(xié)奏曲》(1985年)

阿爾弗雷德·史尼克(Alfred Schnittke) - 《第三號大協(xié)奏曲》(1985年) 朗·尼爾森(Ron Nelson) - 為管樂隊(duì)而寫的《帕薩卡里亞舞 (向B-A-C-H致敬)》(1990年代)

朗·尼爾森(Ron Nelson) - 為管樂隊(duì)而寫的《帕薩卡里亞舞 (向B-A-C-H致敬)》(1990年代)

這一音階還出現(xiàn)在很多其他作品的段落之中,包括阿諾·勛伯格的《為樂隊(duì)而作的變奏曲》 (1926-28)還有他的《第三弦樂四重奏》(1927年), 克日什托夫·彭德雷茨基的《圣路加受難曲》, 和約翰內(nèi)斯·勃拉姆斯的在路德維希·凡·貝多芬的《

克日什托夫·彭德雷茨基的《圣路加受難曲》, 和約翰內(nèi)斯·勃拉姆斯的在路德維希·凡·貝多芬的《 第四鋼琴協(xié)奏曲》第一樂章中的

第四鋼琴協(xié)奏曲》第一樂章中的 華彩樂段。

華彩樂段。

其他名字音階有:

- F、降E、C、升B 表示弗朗茲·舒伯特 (F. Schubert)

- 降E、C、升B、降B、E、G 表示阿諾·勛伯格 (Schönberg)

- D、降E、C、升B 代表季米特里·蕭斯塔科維奇 (D. Schostakowitsch)

- 之所以能夠這樣表示,是因?yàn)樵诘抡Z中,降E的符號為"Es"。