功法:

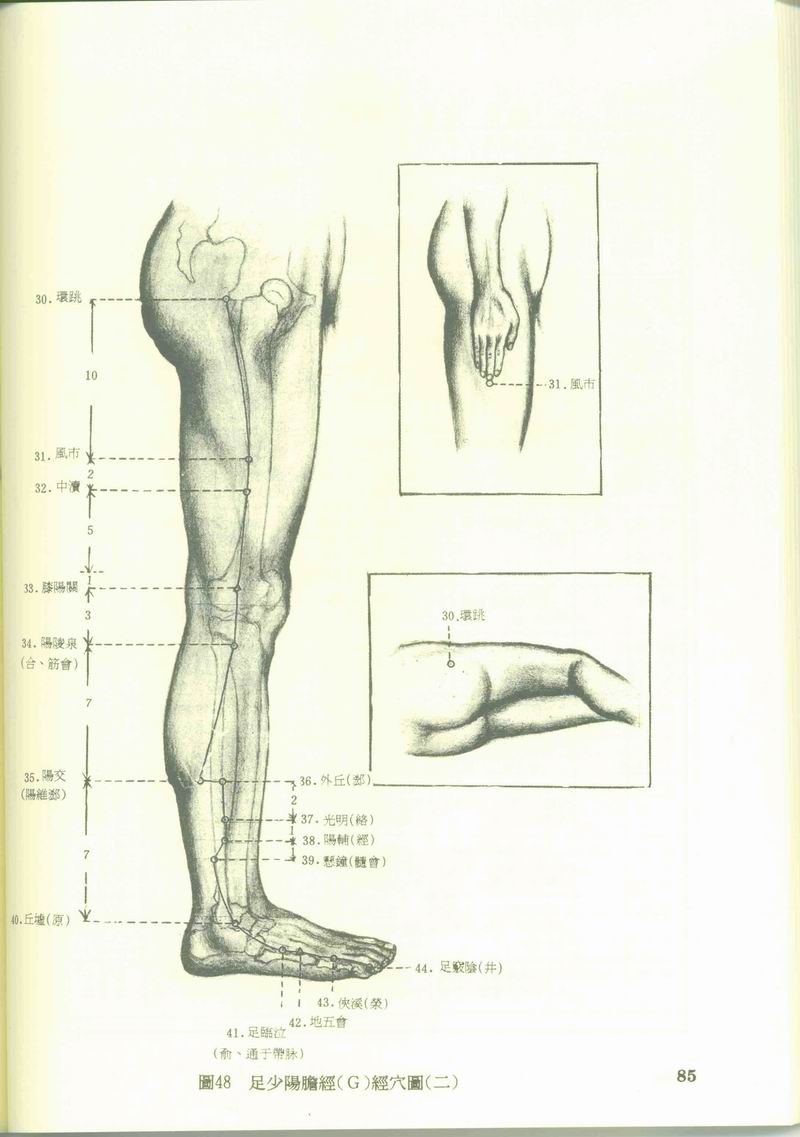

(圖一:一幅膽經位置圖�,一幅一個人敲膽經圖)

說明:

如圖每天在大腿外側的四個穴位點,用力敲打����,每敲打四下算一次��,每天敲左右大腿各五十次,也就是左右各兩百下����。由于大腿肌肉和脂肪都很厚�,因此必需用力����,而且以每秒大約兩下的節奏敲,才能有效刺激穴位�����。

目的:

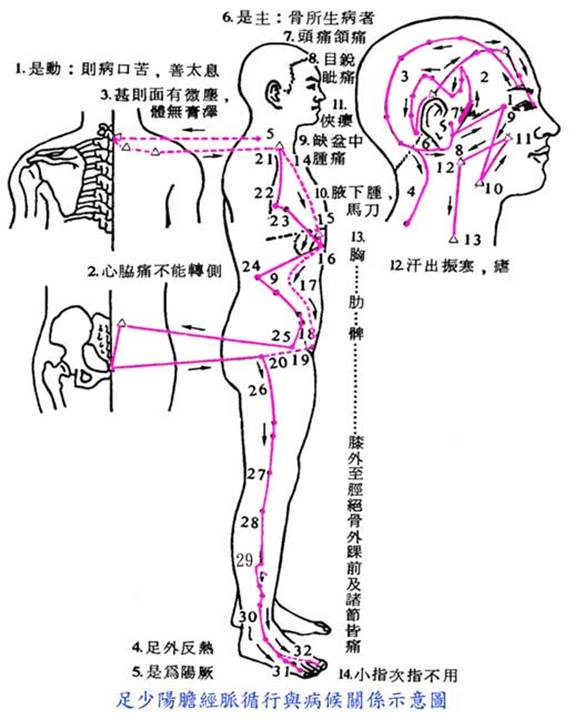

這個運動����,主要在刺激膽經,強迫膽汁的分泌��,提升人體的吸收能力��,提供人體造血系統所需的充足材料��。

額外效益:

由于敲膽經可以使膽經的活動加速,將大腿外側堆積在膽經上的垃圾排出��,因此�,這個運動直接就會使臀部和大腿外側的脂肪減少,大約一至二個月就會感覺褲管變大了����。

患有脂肪肝和膽結石的人�����,這個方法是最簡單而且最有效改善健康的方法。

詳細說明:

在第一篇“人體的系統”中�����,我們知道人體的能量供應不足��,以致于造成人體能量不斷下降的趨勢����。長時間的能量下降趨勢���,會使人體的血氣能量下降到不同程度的低血氣水平���。不同程度的低血氣水平�����,就出現不同的慢性病。因此,慢性病的最根本原因就是每一天的能量供應不足�。

在“人體的系統”中�,我們也提過人體的能量和血液總量成正比�����。自然界創造人體時��,必定提供了人體良好的造血系統,在正常情形下每一個人應該都能造出足夠的血液�。當人體出現能量下降的趨勢時�,必定是人體某一個部份受到阻礙����。因此,找出造血系統不能生產足夠血液的原因,再予以排除����,使人體能夠正常造出足夠的血液��,就能使人體的能量供應呈現上升的趨勢。

血氣能量就像電器產品的電能一樣,是健康最重要的基礎�。在我們的經驗里��,人體造血有兩個最重要的條件,其中之一是需要人體準備足夠的材料,血才造得出來����。同樣的依常理判斷���,自然界創造人體時����,必定也提供人體能夠很容易就準備了足夠材料的條件�,

膽汁是從肝臟中分泌出來的��,膽囊則是儲存及控制膽汁分泌的器官��。人體吃進去的食物,有一部份是由膽汁的化學作用,分解成人體造血所需要的蛋白質。因此如果膽汁分泌不足����,則食物被分解成可供人體吸收的蛋白質就不夠�����,當然也就不能提供人體造血所需的足夠材料了�。

造成膽汁分泌不夠的原因�����,主要是現代人對感冒疾病的處理方法上發生了問題?����,F代人由于長期使用西藥,在感冒的處理上,主要是針對疾病的癥狀打噴嚏��、流鼻水��,而不是針對真正的風寒�����。經常是利用特效藥將癥狀壓下去,癥狀是消除了,但是引起感冒的風寒卻留在體內和與之對抗的肺氣形成了對峙的局面,也就是中醫所說肺里的實癥�����。

從中醫五行相生相克的理論�,肺屬金��,膽屬木�����,金克木。肺里的實癥會克制膽功能的運行�,壓制了膽汁的分泌�。缺少膽汁的分解���,吃進去的食物無法分解成造血所需要的足夠材料?,F代人幾乎每個人都得過感冒,也都曾經用西藥處理過����,因此�,幾乎所有的人都有這個相同的問題��,只是程度上的不同��。

從這個觀點來看,要解決膽的問題�,必需先將肺的問題解決��,而肺的問題,必需有足夠的血氣�����,人體的自修復系統才能發揮功效����。這就形成了先有雞或先有蛋的問題。膽的問題不解決�����,血液不會增加����,血液不增加,肺的問題不能解決����,肺的問題不解決���,膽汁不會分泌�,血液就不會增加。

從中醫的經驗,當臟器功能不佳時,刺激其相關的經絡����,可以強化經絡的機能��,因此解決膽功能不佳的最好方法����,就是敲膽經�����。

膽經是一條從頭到腳的經絡���,其中多數的經絡都和其它經絡相鄰�����,唯獨在大腿外側的一段,只有一條膽經��,而且這段膽經敲打起來最為順手��。因此我們經常建議朋友們每天都敲膽經。

敲膽經會直接刺激膽汁的分泌���,這是治標的方法,沒有立即解決膽或肺的問題,只是直接刺激膽經強迫膽汁分泌��,使人體能夠生產足夠的材料����,血氣便能逐漸上升。也由于這個原因,在肺和膽的問題沒有完全解決之前�,敲膽經就成為每天必要的功課�����。

肺和膽的問題必需等到身體的血氣很高才能完全解決,那需要很多年的時間。因此通常我們都建議朋友��,最好將這個運動養成為終生奉行的習慣����,反正每天只要十分鐘不到就可以完成了。

膽功能不好的癥狀有很多,最明顯的就是白頭發���,這是由于人體的能量不足所致,中醫有一句話:“發乃血之末”��,由于營養供應不足才會造成白發�����。油性頭發也是另一種癥狀�,這是由于膽汁分泌不足�,無法有效分解吃進去的油脂,加上肝熱的因素,就從頭發排出來油了�����。

許多人都認為自己的白發是遺傳造成的���,因為他的父母可能很年輕時就有白發了����。其實真正的原因是生活習慣����,同一個家庭的人,從小的生活習慣和生病時的用藥習慣�����,多數是相同的。因此���,縱使在一個家庭中的每一個人都患相同的疾病�,也很難立即下斷語認為就是遺傳造成的�����,否定了其治愈的可能性�����。有許多遺傳性疾病���,其實只是現代醫學無能的一種推拖之詞而已�����。

在我們的經驗里����,并沒有太多的遺傳性疾病�����,多數被診斷為遺傳性疾病的人,都可以找出他們生活上的致病原因,當然也都能改善甚至痊愈��。

另外從膽經所堆積的脂肪

(實際上是人體排不掉的垃圾),也能顯現膽功能的好壞。膽經不通的人,在膽經路過的大腿外側會堆積脂肪�。如果這個人愛好運動,這些垃圾就會往下流動����,而堆積在小腿肚上。因此大腿外側較胖

(現代女人多數如此)

或小腿肚上形成蘿卜腿

(現代男人或愛好運動的女人多數如此)

的人���,膽功能必定不好��。

敲膽經可以提高人體的吸收能力,白發的人,會逐漸轉黑��。有些白頭發會脫落再長出黑頭發,有些就直接轉黃,再轉黑。油性頭發的人,需要很長時間才能去除這些油��。年輕時油性頭發,老來轉成干性的人,會先轉回油性�����,再慢慢轉回正常的頭發��。這些變化都很慢��,大約是當初變化的十分之一時間。由于多數人的疾病都是三、四十年時間累積所造成的�,因此用三至五年的時間將之轉回來��,是非常合理的�。

重要觀念:敲膽經是最佳的進補方法。

早期人類的運輸工具不發達�,特別是沒有運輸食物的冷藏設備��,多數人終其一生,只吃居住地周圍二����、三十公里范圍的食物�,每一個人都或多或少有些偏食的問題�����。因此����,在那個年代的醫生����,最重要的就是讓患者吃到一些平時吃不到的物質,藥物和進補在那個時代能夠發揮很大的治病功效�。幾千年下來����,人們的經驗累積��,使得多數人一生病就會想到必需吃藥或進補��。

現代運輸工具發達,多數人在吃的方面����,無論多遠的食物�,都可以成為每天的日常菜肴�����。只有少數人有偏食的不良習慣��,才會有營養的問題,多數人并沒有因吃的食物不夠而營養不良的問題�����。

雖然現代人營養都吃進去了�����,但是由于膽功能不好�����,使得人體的吸收能力很低,因此實際上是

“有吃沒有到”���,在這種情形下吃再好的補品也是沒有多大作用的。

從這個道理來看�,生病吃藥并不是天經地義的事�,只不過是適合古代人的一種治病方法而已�,并不一定就適合現代人。從現代人的食物來分析���,問題并不是現代人缺少了什么����,而是吃進去的食物能不能被吸收而已��,因此�����,生病吃藥也就未必是正確有效的治病方法了��。對多數現代人而言����,與其經常進補��,還不如每天敲敲膽經來得對身體有益�。

|

穴名

|

取法

|

功能

|

主治

|

備注

|

|

瞳子

|

在目外眥外0.5寸,當眶骨外側緣凹陷處取穴

|

平肝熄風、明目退翳

|

頭痛、目疼、目赤����、怕光羞明�、迎風流淚�����、遠視不明�、內障����、目翳

|

手足少陽之會

|

|

聽會

|

在目屏間切?前,下頷股骨果狀突后緣,張口有空處取穴

|

開竅聰耳��、舒筋活絡

|

耳鳴��、耳聾�、聤耳流膿����、齒疼���、頭面痛����、下頷脫臼�、口眼渦斜

|

|

|

上關

|

在顴骨弓上緣����,當下關直上凹陷處取穴

|

聰耳鎮痙、舒筋活絡

|

耳鳴、耳聾��、聤耳����、口眼渦斜、齒痛、面痛����、驚癇�、瘈__�����、青盲

|

手少陽���、足陽明之會

|

|

頷厭

|

在鬢發中�,當頭維穴與曲鬢穴聯機之上1/4與下3/4的交點處取穴

|

平肝熄風���、鎮痙止痛

|

頭痛���、眩暈���、目外眥痛�、齒痛��、耳鳴��、驚癇、瘈__

|

手足少陽����、足陽明之會

|

|

懸顱

|

在頭維與曲鬢穴之間�����,沿鬢發弧形聯機之中點取穴

|

平肝熄風、消腫止痛

|

偏頭痛�、面腫�、目外眥痛�����、齒痛����、鼻流濁涕

|

手足少陽��、陽明之會

|

|

懸厘

|

在鬢角之上際����,當懸厘穴與曲鬢穴之中點取穴

|

清熱解表��、消腫止痛

|

偏頭痛�、面腫�、目外眥痛��、耳鳴��、上齒痛、熱病汗不出

|

手足少陽��、陽明之會

|

|

曲鬢

|

在耳前上方入鬢內��,當角孫穴前1橫指處取穴

|

散風止痛��、開關利竅

|

頭痛連齒、頰頷腫��、口禁

|

足太陽��、少陽之會

|

|

率谷

|

在廓尖上方��、角孫穴之上��,入發際1.5寸處取穴

|

平肝熄風、寧神止吐

|

頭痛��、眩暈��、嘔吐��、小兒驚風

|

足太陽、少陽之會

|

|

天沖

|

在耳廓根后上方��,入發際2寸��,率谷穴后約0.5寸處取穴

|

寧心安神��、消腫止痛

|

頭痛、齒齦腫痛��、癲證��、癇證��、驚恐��、癭氣

|

|

|

浮白

|

在耳后乳突后上方,當天沖穴與頭竅陰穴的弧形聯機之中點取穴

|

祛風止痛、理氣消痰

|

頭痛��、耳鳴��、耳聾、齒痛、瘰藶、癭氣、頸項強痛

|

足太陽��、少陽之會

|

|

頭竅陰

|

在乳突后上緣��,當浮白穴與完骨穴的聯機上取穴

|

平肝熄風、開竅聰耳

|

頭痛、頭暈��、頸項強痛��、胸脅痛��、口苦��、耳鳴��、耳聾��、耳痛��、四肢轉筋

|

足太陽��、少陽之會

|

|

完骨

|

在顳骨乳突后下緣凹陷處取穴

|

平肝熄風��、寧神鎮癇

|

頭痛��、頸項強痛��、頰腫��、喉痹、齲齒、口眼歪斜��、癲��、癇��、瘧疾

|

足太陽��、少陽之會

|

|

本神

|

在前發際上0.5寸��,督脈(神庭)旁開3寸取穴

|

安心寧神��、熄風鎮驚

|

癲疾、癇證��、小兒驚風��、頭痛、目眩、半身不遂��、頸項強痛��、胸脅痛

|

足少陽、陽維之會

|

|

陽白

|

目正視,瞳孔直上,眉上1寸取穴

|

|

頭痛��、目眩��、目痛��、雀目��、外眥疼痛��、眼瞼潤動

|

手足少陽��、陽明��、陽維五脈之會

|

|

頭臨泣

|

陽白穴直上,入發際0.5寸處取穴

|

散風清熱��、明目聰耳

|

頭痛��、目眩、目赤痛��、流淚��、目翳、鼻塞��、鼻淵��、耳聾��、小兒驚癇��、熱病

|

足少陽、太陽、陽維之會

|

|

目窗

|

在臨泣后1寸��,當頭臨泣與風池之聯機上取穴

|

開竅明目��、熄風鎮驚

|

頭痛��、目眩、目赤腫痛、遠視��、近視��、面浮腫��、小兒驚風、上齒齲腫

|

足少陽、陽維之會

|

|

正營

|

在目窗后1寸��,當頭臨泣與風池之聯機上取穴

|

平肝熄風��、舒筋活絡

|

頭痛、頭暈、目眩��、唇吻強急��、齒痛

|

足少陽��、陽維之會

|

|

承靈

|

在正營后1.5寸��,當頭臨泣與風池之聯機上取穴

|

宣肺利鼻��、清熱祛風

|

頭痛、眩暈��、目痛��、鼻淵��、鼻衄、鼻窒��、多涕��、喘息

|

足少陽��、陽維之會

|

|

腦空

|

在風池直上,督脈腦戶穴相平處取穴

|

清熱止痛��、寧神鎮驚

|

熱病��、頭痛��、頸項強痛、目眩��、目赤腫痛、鼻痛��、耳聾、癲��、驚悸

|

足少陽、陽維之會

|

|

風池

|

在項后與風府相平��,當胸索乳突肌與斜方肌上端之間的凹陷中取穴

|

平肝熄風��、清熱解表

|

頭痛��、眩暈、頸項強痛、目赤痛、目淚出、鼻淵��、鼻衄、耳聾氣閉、中風��、口眼歪斜��、熱病��、感冒��、癭氣

|

足少陽、陽維之會

|

|

肩井

|

在肩上��,當大椎穴與索骨肩峰及索骨與肩胛岡兩者聯機的中點取穴

|

祛風清熱��、消腫止痛

|

中風��、乳癰��、瘰歷��、難產��、諸虛百損、肩背痹痛��、手臂不舉��、頸項強痛��。(孕婦禁針)

|

手足少陽、陽維之會

|

|

淵腋

|

側臥��,當腋中在線��,于第四肋間隙��,舉臂取穴

|

寬胸止痛、消腫通經

|

胸滿��、脅痛��、腋下腫��、臂痛

|

|

|

輒筋

|

在淵腋前1寸,當第四肋間隙��,側臥取穴

|

降逆平喘��、理氣止痛

|

胸脅痛��、喘息、嘔吐��、吞酸��、腋腫��、肩臂痛

|

募穴;足太陽��、少陽之會

|

|

日月

|

在乳頭下方��,當期門下1肋間隙取穴

|

疏肝利膽、健脾降逆

|

胸肋疼痛、脹滿��、嘔吐��、吞酸��、呃逆、黃疸

|

募穴;足太陰、少陽之會

|

|

京門

|

側臥��,于側腹部��,當十二肋骨游離端下際取穴

|

益腎健腰��、健脾利水

|

腸鳴、泄瀉、腹脹��、腰肋痛��、溢飲��、脊強反折、水道不利

|

募穴

|

|

帶脈

|

側臥,第十一肋骨游離端直下與臍相平處取穴

|

調理月經��、健脾固帶

|

月經不調��、赤白帶下��、疝氣、腰腹無力、腰脅痛

|

足少陽��、帶脈之會

|

|

五樞

|

腹側髂前上棘之前0.5寸��,平臍下3寸處取穴

|

調經固帶��、理氣止痛

|

陰挺、赤白帶下、月經不調��、疝氣��、少腹痛��、便秘、腰胯痛

|

足少陽、帶脈之會

|

|

維道

|

在五樞穴前下0.5寸處取穴

|

調經固帶��、利水止痛

|

少腹痛��、陰挺、疝氣��、帶下��、月經不調��、水腫、腰胯痛

|

足少陽��、帶脈之會

|

|

居?

|

在髂前上棘與股大轉子最高點聯機的中點處,側臥取之

|

疏通經絡��、行氣止痛

|

腰腿痹痛��、癱瘓��、少腹痛

|

陽維、足少陽之會

|

|

環跳

|

側臥屈股,在股骨大轉子最高點與?骨裂孔的聯機上,外1/3的交點處取穴

|

祛風化濕��、疏通經絡

|

腰胯疼痛��、半身不遂��、下肢痿痹、遍身風疹、挫閃腰疼、膝踝腫痛不能轉側

|

足少陽、太陽之會

|

|

風市

|

1.大腿外側��,腘橫紋上7寸��,大腿外側中點

2.直立垂手時��,中指端止點處取穴

|

祛風化濕��、疏通經絡

|

中風半身不遂、下肢痿痹、麻木、遍身搔癢��、腳氣

|

|

|

中瀆

|

在大腿外側中點,腘橫紋上5寸處取穴

|

祛風化濕��、疏通經絡

|

下肢麻痹��、麻木、半身不遂

|

|

|

膝陽關

|

在陽陵泉直上3寸��,股骨外上骨果上方凹陷中取穴

|

化濕散寒��、疏通經絡

|

膝臏腫痛��、腘筋攣急,小腿麻木

|

|

|

陽陵泉

|

在腓骨小頭前下緣��,凹陷中取穴

|

疏肝利膽、舒筋鎮痙

|

半身不遂��、下肢痿痹��、麻木��、膝腫痛、腳氣��、脅肋痛��、口苦��、嘔吐、黃疸��、小兒驚風��、破傷風��、月經過多

|

合穴

|

|

陽交

|

外踝高點上7寸,當腓骨后緣取穴

|

寧心安神��、疏肝理氣

|

驚狂��、癲疾、契?蓯?、面腫、胸脅滿疼痛��、膝股痛��、下肢痿痹

|

陽維��、足少陽之會

|

|

外丘

|

外踝高點上7寸,當腓骨前緣取穴

|

安神鎮痙��、疏肝寬胸

|

癲疾��、胸脅痛、膚痛痿痹��、頸項痛

|

隙穴

|

|

光明

|

外踝高點上5寸��,腓骨前緣處取穴

|

清肝明目��、消脹止痛

|

目痛、夜盲��、乳脹痛��、下肢痿��、脛熱膝痛

|

絡穴

|

|

陽輔

|

外踝高點上4寸,腓骨前緣處取穴

|

祛風清熱��、疏通經絡

|

偏頭痛、目外眥痛、缺盆中痛、腋下痛��、瘰歷��、胸��、脅、下肢外側痛、瘧疾��、半身不遂、喉痹、缺盆腫痛

|

經穴

|

|

懸鐘

|

外踝高點上3寸,腓骨后緣處取穴

|

平肝熄風、疏肝益腎

|

半身不遂、頸項強痛��、胸腹脹滿、脅肋疼痛、腋下腫��、膝腿痛、腳氣、中風

|

八會穴之一��,髓會

|

|

丘墟

|

在外踝前下緣與舟骨前上方凹陷處取穴

|

扶正祛邪、疏肝健脾

|

目赤腫痛、目生翳膜��、中風偏癱��、頸項痛��、腋下腫、胸脅痛��、疝氣��、瘧疾��、下肢痿痹、外踝腫痛

|

原穴

|

|

足臨泣

|

在第四��、五跖趾關節后��,當小趾伸肌腱的外側處取穴

|

平肝熄風��、化痰消腫

|

中風偏癱、瘧疾��、頭痛、目外眥痛��、目眩��、乳癰、瘰歷��、脅肋痛��、痹痛��、足跗腫痛

|

輸穴

|

|

地五會

|

第四��、五跖趾關節后��,當小趾伸肌腱的內緣取穴

|

散風清熱��、疏肝消腫

|

頭痛、目赤痛��、耳鳴��、耳聾��、腋腫、脅痛��、乳癰��、跗腫��、內傷吐血

|

|

|

俠溪

|

第四、五跖趾關節后��,當趾蹼緣的縱紋頭處取穴

|

平肝熄風、疏肝寧心

|

頭痛��、頭暈��、驚悸��、耳鳴、耳聾��、目外眥赤痛、頰腫��、胸脅痛��、膝股痛��、月行酸、足跗腫

|

滎穴

|

|

足竅陰

|

第四趾外側,距爪甲角約0.1寸之爪甲根部處取穴

|

平肝熄風��、聰耳明目

|

偏頭痛、目眩、目赤腫痛��、耳聾鳴、胸脅痛、多夢��、熱病

|

井穴

|