Muduo 網絡編程示例之五: 測量兩臺機器的網絡延遲

陳碩 (giantchen_AT_gmail)

Blog.csdn.net/Solstice t.sina.com.cn/giantchen

這是《Muduo 網絡編程示例》系列的第五篇文章���。

Muduo 全系列文章列表: http://blog.csdn.net/Solstice/category/779646.aspx

本文介紹一個簡單的網絡程序 roundtrip,用于測量兩臺機器之間的網絡延遲�,即“往返時間 / round trip time / RTT”�����。這篇文章主要考察定長 TCP 消息的分包�����,TCP_NODELAY 的作用。

本文的代碼見 http://code.google.com/p/muduo/source/browse/trunk/examples/roundtrip/roundtrip.cc

測量 RTT 的辦法很簡單:

- host A 發一條消息給 host B���,其中包含 host A 發送消息的本地時間

- host B 收到之后立刻把消息 echo 回 host A

- host A 收到消息之后�����,用當前時間減去消息中的時間就得到了 RTT���。

NTP 協議的工作原理與之類似,不過���,除了測量 RTT,NTP 還需要知道兩臺機器之間的時間差 (clock offset)���,這樣才能校準時間���。

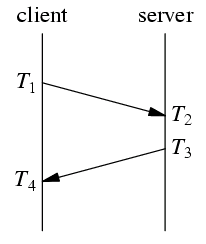

以上是 NTP 協議收發消息的協議���,RTT = (T4-T1) – (T3-T2)�����,時間差 = ((T4+T1)-(T2+T3))/2。NTP 的要求是往返路徑上的單程延遲要盡量相等���,這樣才能減少系統誤差。偶然誤差由單程延遲的不確定性決定�。

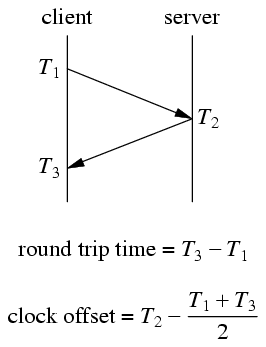

在我設計的 roundtrip 示例程序中,協議有所簡化:

簡化之后的協議少取一次時間,因為 server 收到消息之后立刻發送回 client���,耗時很少(若干微秒)���,基本不影響最終結果���。

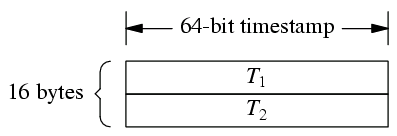

我設計的消息格式是 16 字節定長消息:

T1 和 T2 都是 muduo::Timestamp,一個 int64_t,表示從 Epoch 到現在的微秒數。

為了讓消息的單程往返時間接近���,server 和 client 發送的消息都是 16 bytes,這樣做到對稱。

由于是定長消息�����,可以不必使用 codec,在 message callback 中直接用

while (buffer->readableBytes() >= frameLen) { ... } 就能 decode���。

請讀者思考,如果把 while 換成 if 會有什么后果�?

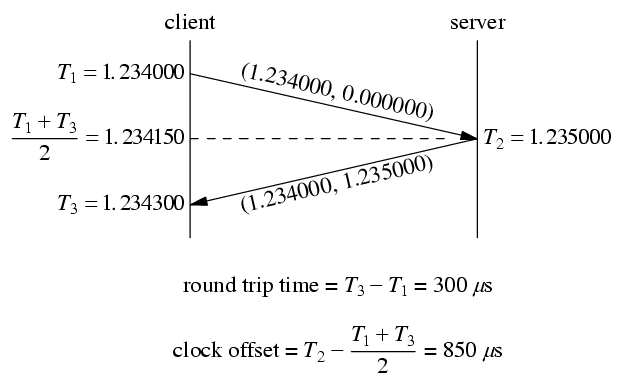

client 程序以 200ms 為間隔發送消息�,在收到消息之后打印 RTT 和 clock offset���。一次運作實例如下:

這個例子中�,client 和 server 的時鐘不是完全對準的�,server 的時間快了 850 us���,用 roundtrip 程序能測量出這個時間差���。有了這個時間差就能校正分布式系統中測量得到的消息延遲。

比方說以上圖為例���,server 在它本地 1.235000 時刻發送了一條消息�,client 在它本地 1.234300 收到這條消息���,直接計算的話延遲是 –700us。這個結果肯定是錯的���,因為 server 和 client 不在一個時鐘域(這是數字電路中的概念)���,它們的時間直接相減無意義���。如果我們已經測量得到 server 比 client 快 850us���,那么做用這個數據一次校正: -700+850 = 150us���,這個結果就比較符合實際了�����。當然�,在實際應用中���,clock offset 要經過一個低通濾波才能使用���,不然偶然性太大���。

請讀者思考�����,為什么不能直接以 RTT/2 作為兩天機器之間收發消息的單程延遲?

這個程序在局域網中使用沒有問題���,如果在廣域網上使用�,而且 RTT 大于 200ms���,那么受 Nagle 算法影響���,測量結果是錯誤的(具體分析留作練習�,這能測試對 Nagle 的理解),這時候我們需要設置 TCP_NODELAY 參數���,讓程序在廣域網上也能正常工作。