libevent的初衷就是設(shè)計(jì)一個(gè)跨平臺(tái)的輕量級(jí)I/0框架,由于歷史問題,各平臺(tái)的I/O復(fù)用機(jī)制難以統(tǒng)一。因此,這部分處理跨平臺(tái)的方法值得重點(diǎn)關(guān)注。

eventop在源碼中定義如下:

static const struct eventop *eventops[]=

static const struct eventop *eventops[]= {

{

#ifdef HAVE_EVENT_PORTS

#ifdef HAVE_EVENT_PORTS

&evportops,

&evportops,

#endif

#endif

….

….

}

}

由此可見libevent通過宏來在編譯期找出可用的復(fù)用機(jī)制。

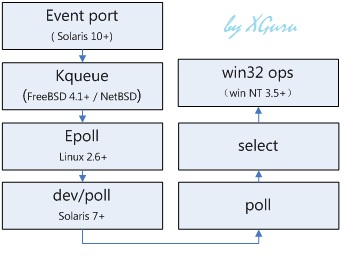

其中的順序也是大文章的。官方的文檔中說明libevent中支持的復(fù)用機(jī)制 /dev/poll, kqueue(2), event ports, select(2), poll(2) and epoll(4).

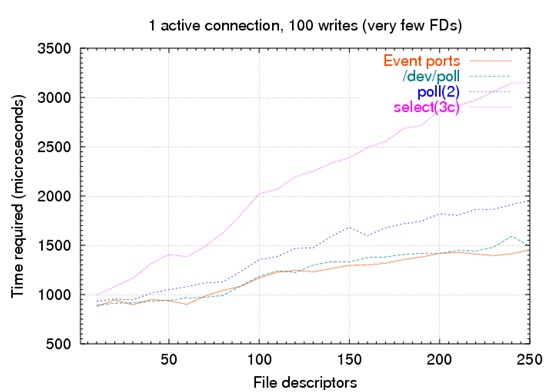

libevent開發(fā)人員通過對(duì)各種機(jī)制的基準(zhǔn)測試,根據(jù)性能高到低選擇復(fù)用機(jī)制優(yōu)先順序如圖所示:

從中也可以了解到不同平臺(tái)機(jī)制的不統(tǒng)一。標(biāo)準(zhǔn)的 poll和 select卻難以滿足大規(guī)模架構(gòu)的需要,具體可以參考Dan Kegel的 "The C10K problem"文檔。

關(guān)于機(jī)制的采用,libevent采用的是函數(shù)指針的方法。

struct eventop

struct eventop  {

{

const char *name; /**//*機(jī)制名稱*/

const char *name; /**//*機(jī)制名稱*/

void *(*init)(struct event_base *); /**//*初始化事件*/

void *(*init)(struct event_base *); /**//*初始化事件*/

int (*add)(void *, struct event *); /**//*添加事件*/

int (*add)(void *, struct event *); /**//*添加事件*/

int (*del)(void *, struct event *); /**//* 刪除事件*/

int (*del)(void *, struct event *); /**//* 刪除事件*/

int (*dispatch)(struct event_base *, void *, struct timeval *) /**//* 調(diào)度事件 */

int (*dispatch)(struct event_base *, void *, struct timeval *) /**//* 調(diào)度事件 */

void (*dealloc)(struct event_base *, void *);/**//* 釋放資源*/

void (*dealloc)(struct event_base *, void *);/**//* 釋放資源*/

int need_reinit;

int need_reinit;

};

};

每個(gè)eventop即對(duì)應(yīng)一種IO復(fù)用機(jī)制,其中的每個(gè)函數(shù)指針都指向使用該機(jī)制對(duì)事件進(jìn)行操作的方法。

比如對(duì)應(yīng)epoll的eventop結(jié)構(gòu)中:

1.void *(*init)(…)函數(shù)指針對(duì)應(yīng)的是static void * epoll_init(…)

2.在epoll_init()里,首先對(duì)環(huán)境變量進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)沒有epoll機(jī)制時(shí)立即返回NULL。

3.使用epoll_create(32000)指定了連接數(shù)目的上限為32000個(gè),然后對(duì)epollop的各個(gè)成員所需資源進(jìn)行分配。

4.最后調(diào)用libevent自身的信號(hào)初始化函數(shù)。

選擇機(jī)制并將其初始化的過程十分簡單:

for (i = 0; eventops[i] && !base->evbase; i++)

for (i = 0; eventops[i] && !base->evbase; i++)  {

{

base->evsel = eventops[i];

base->evsel = eventops[i];

base->evbase = base->evsel->init(base);

base->evbase = base->evsel->init(base);

}

}

遍歷存儲(chǔ)機(jī)制的eventops數(shù)組,按順序依次嘗試初始化,一種機(jī)制被成功初始化則立即跳出循環(huán)。當(dāng)然,檢測系統(tǒng)環(huán)境可用機(jī)制,選擇哪種機(jī)制更合適,具體的復(fù)用機(jī)制如何使用,這一切的瑣碎細(xì)節(jié)你都無需關(guān)心,使用時(shí),只要調(diào)用event_init()函數(shù)即可。Libevent對(duì)各種復(fù)用機(jī)制的巧妙封裝避免了開發(fā)者開發(fā)大規(guī)模架構(gòu)時(shí),處理跨平臺(tái)時(shí)機(jī)制選擇的苦惱。